Il mio grande, bellissimo odio | Intervista a Elisabeth Åsbrink

La newsletter che doveva parlare di due libri e che qui invece è un'intervista a una scrittrice, come i vecchi tempi

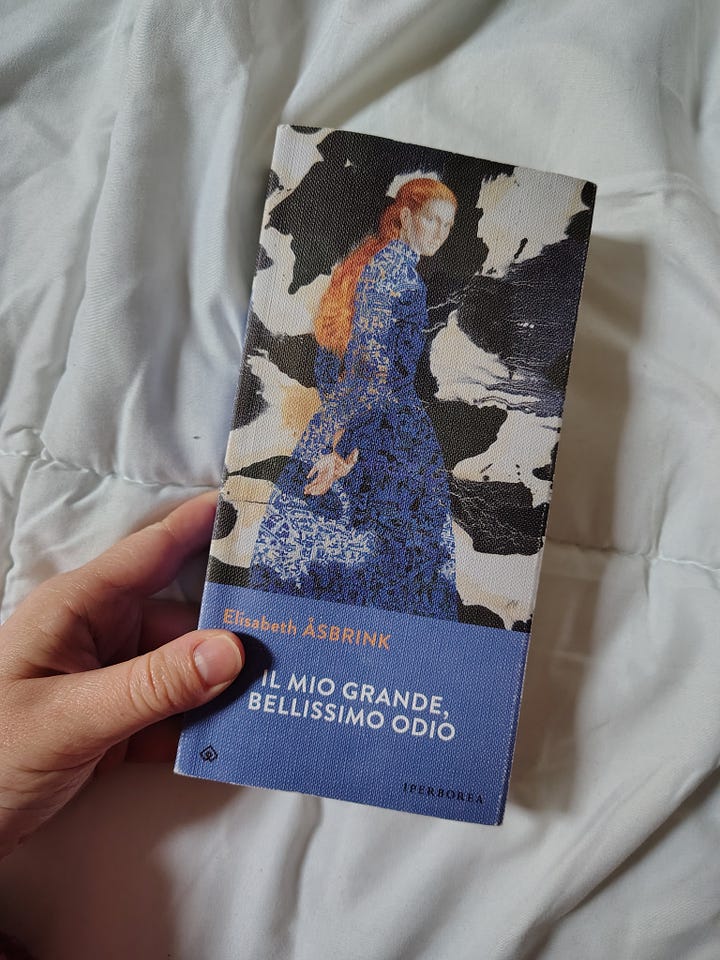

“Benedictsson scrive sull’agenda che si sente come un uccello migratore a cui non è permesso migrare”, riporta così Elisabeth Åsbrink nel suo nuovo libro Il mio grande, bellissimo odio dedicato alla vita di Victoria Benedictsson e pubblicato da Iperborea.

Sulla scia di un corpus letterario ormai molto coerente, che intreccia le esistenze dei singoli ai grandi eventi storici, la scrittrice svedese Åsbrink ricostruisce qui la vita di Victoria Benedictsson, intellettuale svedese di fine Ottocento, nel tentativo di darle nuova luce rispetto al pensiero comune che la inquadra esclusivamente nella scelta tragica del suicidio, ma anche in qualche modo usandola come specchio in cui veder riflessa una società in mutamento.

Come ben ritratto dalle parole della scrittrice stessa, la vita di Benedictsson è una vita trattenuta, di ostacoli che sembrano invalicabili. Una vita vissuta con il pensiero fisso alla morte.

Benedictsson è una donna di ceto basso cresciuta lontana dal fermento delle grandi città: una persona che può quindi, secondo le regole della società allora vigente, trovare la sua realizzazione solo nel matrimonio e negli spesso inevitabili figli. Benedictsson sente però una grande curiosità artistica, prova inizialmente a percorrere la strada della pittura, ma il padre smette di sostenerle economicamente gli studi considerandoli superflui. Finisce allora per sposare un funzionario delle poste molto più grande di lei con già dei figli a carico, ma non smette di pensare alle possibilità della sua vocazione. Inizia quindi a scrivere, con lo pseudonimo maschile di Ernst Ahlgren, e le sue opere (nella sua produzione spazierà dalla narrativa in forma breve e lunga alle opere teatrali) riuscendo a guadagnarsi a poco a poco spazio e riconoscimento. La scrittura riesce ad aprirle delle porte, a farla viaggiare, a entrare in contatto con altri prestigiosi intellettuali dell’epoca: tra questi Strindberg, Ellen Kay, Georg Brandes, suo punto di riferimento prima e amante poi. In qualche modo però il matrimonio, i figli a cui non si sente legata, i suoi punti di partenza continuano in qualche modo minacciarla, a impedirle di essere davvero libera. Allo stesso tempo, anche gli scrittori e gli artisti a cui si avvicina sono incostanti nell’offrirle le rassicurazioni artistiche di cui sente bisogno. La vita di Benedictsson in questo senso resta in trappola, spinta verso un fuori dove però non riesce davvero a trovare un equilibrio.

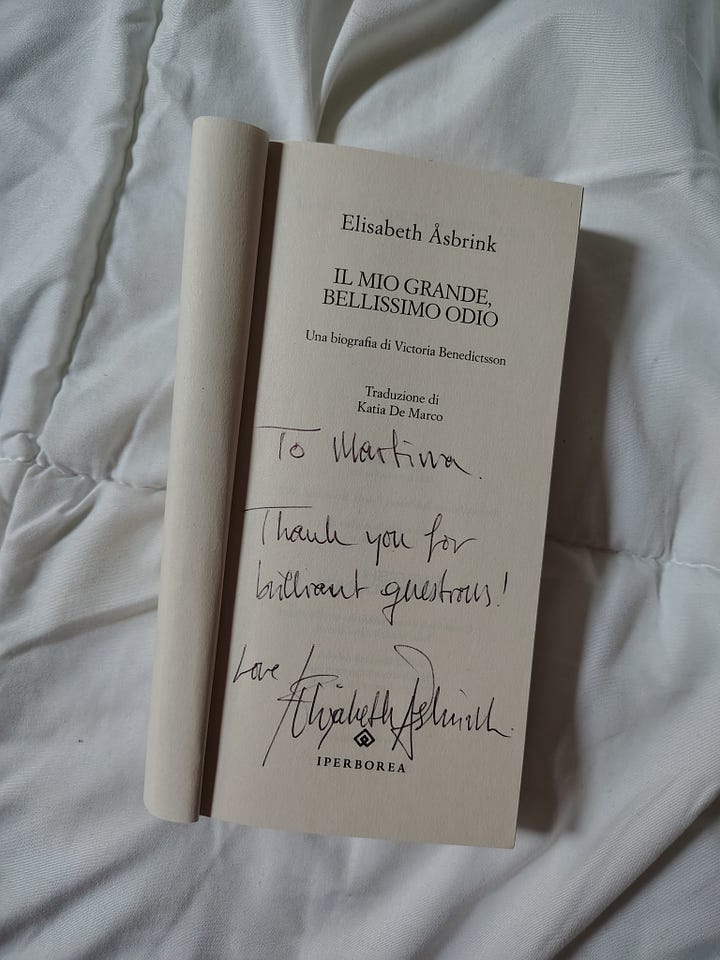

Ho avuto la fortuna di parlare di Benedictsson e de Il mio grande, bellissimo odio direttamente con l’autrice durante il festival I boreali. Di seguito trovate la nostra lunga conversazione.

Prima di tutto, sono molto felice e grata per questa intervista. Sono appassionata del tuo lavoro ed è un onore essere qui con te questa mattina. Ho davvero apprezzato “Il mio grande, bellissimo odio”. Mi definisco una femminista e, come femminista, ho spesso messo in discussione i miei interessi, di conseguenza anche il mio approccio alla letteratura, banalmente anche solo interrogandomi sul numero di autori e autrici che leggevo. Negli ultimi anni stiamo vivendo una sorta di riscoperta di molte autrici del passato e il tuo libro si inserisce bene in questa nuova ondata. Quando hai iniziato a scriverlo?

Ho scritto il libro durante la pandemia, quando ero rinchiusa in casa. Non incontravo nessuno tranne mio marito e mia madre. Così passavo le mie giornate con Victoria, Brandes, August e Axel. Sono diventati la mia compagnia durante la pandemia, ed è stata un'esperienza molto intensa. Penso che tu possa percepire questa vicinanza nel libro, perché mi sembrava di passare le mie giornate in casa sempre in ottima compagnia. Sono morti, ma era come se fossero davvero lì con me.

Trovo molto positiva questa riscoperta di molte autrici tra Ottocento e Novecento, che per tanti decenni sono state dimenticate o non trattate con la giusta attenzione. “Il mio grande, bellissimo odio” è stato in questo senso un’opportunità di conoscere questa figura così affascinante. Vorrei chiederti, come è nata l'idea di scrivere un libro su questa autrice e quando ti sei imbattuta per la prima volta nella sua storia?

Credo che la nominassero a scuola quando ero adolescente, come parte del canone letterario svedese. Ma non ne sono del tutto sicura. Quando ero adolescente, raccoglievo fatti che mi interessavano, molti dei quali riguardavano artisti morti giovani. Ero piuttosto drammatica allora e affascinata dalle vite appassionate. Quindi, conoscevo il suo nome principalmente per la sua morte.

Questo è il modo con cui molte persone in Svezia reagiscono quando viene menzionata: sentono il suo nome e pensano 'Ah sì, si è suicidata.' Era una donna ed è morta.

Quando è arrivata la pandemia, avevo iniziato a lavorare su un altro libro, ma quello richiedeva ricerche in Germania e in quel periodo non potevo ovviamente viaggiare a causa delle restrizioni.

Ho parlato con il mio editor in Svezia e insieme abbiamo avuto l'idea di concentrarci su questo libro, perché la maggior parte del materiale era in Svezia. Fortunatamente, alcuni archivi erano aperti, quindi ho potuto continuare le mie ricerche lì. Alcuni di questi archivi hanno addirittura aperto solo per me. Ho anche avuto contatti con persone a Copenaghen, Helsinki e Oslo, dove c'era materiale su di lei. La pandemia è stata così strana e destabilizzante che tutti erano felici di aiutarmi, facendo delle ricerche per me nei posti che non potevo raggiungere per poi inviarmele. Così è iniziato tutto. Non era programmato, è successo per caso. Ho avuto una forte sensazione di soddisfazione nel concentrarmi sulla sua vita anziché sulla sua morte. Questo cambiamento è stato importante.

Cosa ti ha colpito di più della sua vita? C’è qualcosa che senti di avere imparato da lei?

Mi ha colpita e sorpresa in molti modi, quindi è difficile scegliere una sola cosa. Penso che la sua capacità di cercare sé stessa e comprendere i suoi moti interiori sia straordinaria. È anche sorprendente nei suoi fallimenti.

Mi piace che sia ambigua: sia terribile che fantastica allo stesso tempo. È una persona complessa, intelligente e completa, e credo che la sua intelligenza sia una delle cose che mi ha impressionato di più.

Quello che ho imparato… Prima di tutto, ho imparato molto sulla Scandinavia e sul motivo per cui è diventata quello che è oggi. Lei è una figura importante in quel movimento, insieme a personaggi come Brandes, Ibsen e Strindberg, che hanno spinto la società scandinava verso ciò che è oggi, soprattutto per quanto riguarda l'individualità, il rapporto con Dio e la sessualità.

Ma soprattutto mi sono accorta che, studiandola, stavo studiando anche me stessa. Quando si scrive una biografia, è quasi sempre anche un ritratto del biografo. Come scrittore, devi sempre guardare te stesso, ed è qualcosa in cui lei era molto brava. Devi sempre avere uno sguardo doppio, sia verso l'interno che verso l'esterno. Attraverso di lei, ho imparato meglio a conoscermi: perché sono interessata a certe cose e perché ne ignoro altre. Per me è stata una riflessione su cosa significa essere una scrittrice.

Lei vive un processo di liberazione dal ruolo di donna, casalinga e madre; non vivere più nel piccolo villaggio, ma diventare un'artista. È molto esplosiva, e quando la osservo, ho modo di guardare anche me stessa. È stato un processo di scrittura molto interessante.

Sì, è stato molto interessante perché penso che lei abbia sofferto per tutta la vita per la mancanza di riconoscimento da parte di altri autori e intellettuali, ma era anche molto testarda nel perseguire i suoi interessi e la sua vocazione.

All'inizio del tuo libro, dici che non si può raccontare la vita di una persona senza anche descrivere l'epoca in cui quella persona ha vissuto. E, infatti, la fine del XIX secolo è, come descrivi, un periodo cruciale per la storia sociale e intellettuale svedese.

In questo libro, come i tuoi precedenti, intrecci le vite degli individui con la storia in senso più ampio. Secondo te, quanto di noi dipende dal nostro modo peculiare e unico di essere e quanto, invece, siamo plasmati, contaminati da ciò che ci circonda?

È impossibile dire esattamente quanto, ma leggendo della sua lotta e scrivendo su di essa, è chiaro che viveva in un'epoca in cui la sorellanza non esisteva. La lotta collettiva per i diritti delle donne, o per i diritti in generale, non era ancora cominciata. I lavoratori avevano iniziato a unirsi, ma le donne ancora no. E non hanno iniziato a farlo fino a circa 30-40 anni dopo la sua morte, quando le donne in Svezia hanno cominciato a lavorare insieme per ottenere dei diritti.

Ovviamente, questo l’ha influenzata molto. E quando guardo a noi oggi, sento che l'idea di collettività e sorellanza, o fratellanza, è svanita. Siamo ossessionati dal fatto di essere di nuovo individui e questo ci rende vulnerabili. Sembra ci siamo lasciati alle spalle una certa coscienza collettiva. Lei non l’aveva, poi si è formata, ma ora la stiamo lasciando di nuovo indietro, concentrandoci sui social media con i nostri filtri, cercando di promuovere noi stessi invece di lavorare insieme.

Questo è solo un tentativo di riflettere e spiegare come il contesto contemporaneo ci influenzi. D'altro canto, però, se l’avessi incontrata, mi sarei volentieri seduta a discutere con lei l'idea di collettività e sorellanza, ma lei mi avrebbe sicuramente disprezzato. Pensava che le donne fossero stupide, e questo è anche molto interessante.

Penso che sia stata una persona fantastica, ma non le piacevano le donne. Non le piaceva nemmeno sua figlia. È terribile pensare al bambino, ma comunque è stata molto coraggiosa nel rompere i tabù. Voglio dire, non puoi sempre essere piacevole, e questa è un'altra lezione che Victoria può insegnarci. Oggi abbiamo molte più libertà e diritti che lei non aveva, eppure siamo ancora ossessionate dal piacere agli altri. Lei non voleva compiacere nessuno, ed era pronta a pagarne il prezzo.

Collegato a ciò che hai appena detto, possiamo dire che la vita di Benedictsson ci dice molto sulla condizione delle donne durante i suoi anni, in Svezia, ma possiamo estendere il discorso all’Europa. Ed è anche emblematica dei bisogni di cui Virginia Woolf parlava in Una stanza tutta per sé. Lo sviluppo delle capacità artistiche era ostacolato dal fatto di essere donna, dalla precarietà economica, di cui lei stessa parla nei suoi scritti, e dal confrontarsi con il giudizio morale della società riguardo alle sua relazioni.

Quanto pensi che questo sia cambiato nel secolo passato e quanto lavoro dobbiamo ancora fare come società?

Ovviamente cambia molto da Paese a Paese. Ma quando ho scritto questo libro, le cose che mi hanno colpita di più sono state il fatto che lei non amava le donne e non amava i suoi figli. Questo tipo di maternità è ancora considerata un tabù.

Credo che Victoria direbbe che dobbiamo lavorare su noi stesse, sul nostro desiderio di piacere. Abbiamo bisogno della forza e del coraggio per non essere piacevoli, belle o simpatiche, sia come donne che come uomini. Questo è qualcosa su cui possiamo riflettere molto, ma credo che, anche se le donne sono più libere oggi, viviamo ancora sotto la pressione di voler sempre piacere, o di avere quella sorta di aspettativa su noi stesse.

Ci insegnano a essere così, e a nostra anche noi guardiamo a noi stesse in modo critico, così come guardiamo in modo critico altre donne. Giudichiamo i loro capelli, il trucco, i vestiti, l’aspetto… Ci insegnano fin da piccole a scrutarci e giudicarci—che sia il sedere troppo grande o troppo piccolo, o i seni, o qualunque altra cosa. Lo facciamo anche con altre donne, e questa è una cosa che odio profondamente. La odio con tutto il cuore—le donne che giudicano altre donne, o le donne che giudicano se stesse. Non sono libera da questo, ma lo odio.

Quindi, penso che sia qualcosa su cui dobbiamo ancora lavorare.

E vorrei aggiungere: quando non si tratta di bellezza o aspetto fisico, magari è qualcosa che coinvolge il tuo lavoro o i tuoi interessi—come la società ci spinga a sentirci superiori ad altre donne perché abbiamo un lavoro ben retribuito o siamo riuscite ad avere successo in settori prettamente maschili.

Beh, finché esiste il patriarcato, le donne dovranno competere tra loro per guadagnarsi l'approvazione degli uomini. Questo è una chiara misura di quanto il patriarcato sia ancora vivo. Se le donne competono tra loro in un paese o in una cultura, allora sappiamo che il patriarcato è forte.

Lavorare insieme, ovviamente, è un modo per provare a cambiare le cose. Tuttavia, credo che in Scandinavia, sebbene la competizione esista ancora, non sia la stessa cosa. Penso che ciò sia dovuto al fatto che il patriarcato si è indebolito molto lì, ed è rifiutato anche da molti uomini che spingono invece per l'uguaglianza.

È interessante: mi rendo conto che quando visito alcuni paesi, le donne che incontro per strada mi guardano in modo diverso, e individuo quello sguardo come critico, competitivo.

Ritornando ai tuoi scritti, le vite dei personaggi che descrivi sono guidate dalle loro scelte, ma spesso sottolinei anche come alcuni sviluppi delle loro vite siano mossi dal caso. Credi in qualche forma di destino?

No, non credo che ne parlerei in questi termini. Penso di essere simile a Victoria in questo senso, perché credo che ognuno sia responsabile delle proprie azioni, delle proprie scelte e della propria vita. Questo è un pensiero che risale a Sartre e, naturalmente, a Kierkegaard, che con la sua filosofia è una figura importante in questo libro.

Questo è il mio modo di pensare, ma d'altra parte, se avessi vissuto nello stesso periodo in cui viveva lei, non avrei avuto le stesse scelte che ho oggi. Quindi, credo di essere responsabile della mia vita e delle mie azioni, ma penso che lei fosse molto più coraggiosa perché viveva in un'epoca in cui le donne non avevano diritti fondamentali.

È questo che la rende eccezionale. Per me è più facile, per noi è più facile. Dobbiamo esserne consapevoli: possiamo commettere errori, ma non possiamo davvero dare troppo la colpa agli altri.

Certo, è difficile fare generalizzazioni, ma in generale credo che sia le donne che gli uomini abbiano la responsabilità della propria vita e delle proprie scelte. Non credo nel destino.

Leggendo questo libro si percepisce il rigore delle tue ricerche, la quantità di materiale e testi che hai letto per ricostruire la vita di Benedictsson. Ma hai anche questa capacità incredibile di coinvolgere il lettore in maniera così magnetica. Come bilanci questa attenzione quasi giornalistica con la brillantezza della tua scrittura più narrativa?

Penso di lavorare più come una storica che come una giornalista. Mi approccio come una storica, ma non scrivo come tale. Ho sempre avuto l’ambizione di non usare un linguaggio accademico o giornalistico, perché lo trovo noioso.

Penso anche che una scrittura più poetica arrivi a parti diverse del cervello e crei immagini ed emozioni, ed è questo che voglio trasmettere. Detto ciò, ho avuto anche l'aiuto di Victoria stessa. È una scrittrice brillante, e leggere le sue opere mi è servito a migliorarmi.

È stato molto facile identificarmi con lei. Anche se non siamo simili, è facile connettersi con la sua euforia. C'è una scena che adoro quando è a Copenaghen, quasi alla fine della sua vita, innamorata di questa icona ed è lì che aspetta che lui la vada a trovare, ma lui non arriva. Allora dice: 'No, non starò qui ad aspettare.' A Copenhagen sta piovendo, quindi indossa il suo impermeabile e cammina verso una piazza della città. Io vado ancora in quella piazza—è nel centro di Copenaghen e ci vado quasi ogni giorno. Cammina in tondo, bagnandosi completamente, ma è euforica perché sente quella sensazione bellissima di essere viva. È buio, piove, ma lei è viva. È fantastico.

Mi identifico facilmente con quei momenti. Poi, la stessa sera l’uomo che stava aspettando arriva, e lei sente di nuovo quella felicità. Posso facilmente identificarmi anche con questo. E poi c’è questo gioco interessante tra di loro, su chi sta manipolando chi.

Penso quindi che il coinvolgimento che senti nella lettura dipenda proprio dal mio sentirmi vicina a lei. È così moderna. È stato molto facile entrare nella sua mente e riconoscere me stessa.

Come dicevo, nei tuoi lavori intrecci spesso le vite dei singoli individui ai fatti storici del loro periodo.

Penso che ogni libro per me sia una sorta di università, e ogni libro risponde alle stesse domande: Dove siamo e come ci siamo arrivati? Anche se i soggetti possono variare, spesso trovo che le stesse domande appaiano in tutti i miei libri. Tant’è che ogni volta che inizio un nuovo libro, penso: 'Oh mio Dio, sto facendo la stessa cosa di nuovo, sto scrivendo lo stesso libro.'

Quindi ho riflettuto su cosa fosse effettivamente costante, ed è spesso la storia di un individuo che deve superare sfide difficili, qualcuno, o qualcuna, circondato dall'odio o da ostacoli insormontabili.

C'è un libro che non è stato tradotto in italiano, che è stato per me il primo passo nel mercato editoriale internazionale. È un libro di non-fiction su un ragazzo ebreo di 13 anni che viveva a Vienna quando sono arrivati i nazisti. Si salvò quando i suoi genitori lo mandarono in Svezia. Anche loro desideravano fuggire dalla Germania nazista, ma scelsero di salvare prima il loro bambino. Gli mandarono lettere in Svezia, ma poi purtroppo furono uccisi. Qualcuno mi diede quelle lettere chiedendomi se volessi scrivere un libro su questa storia. Ecco come è nato il libro, che parla di un giovane in un mondo che cerca di distruggerlo.

Poi è arrivato il mio libro successivo, 1947. Il cuore di ciò che racconto qui è la storia di mio padre, anche lui un bambino in un mondo che cercava di ucciderlo. Quindi di nuovo la storia di un giovane in un mondo crudele. E anche con Victoria la storia è simile, perché è stata una donna in un mondo ostile in cui non riesce a sopravvivere.

Ho anche scritto altri libri, tra cui uno che uscirà in Italia tra qualche anno, che ha un tema simile: un giovane che supera l'odio che lo circonda.

A un certo punto del libro, ti interroghi su quale sia il confine tra fare luce sulla vita di una persona e appropriarsene. Che tipo di domande o scrupoli ti sei fatta durante la stesura?

Sì, beh, penso che il linguaggio e la scrittura di Benedictsson siano così magnifici, e mi sono ritrovata a chiedermi: 'Cosa sto facendo?' Era incredibile, e ora sto usando le sue parole per creare qualcosa di mio, per diventare qualcosa io.

Bisogna porsi queste domande quando si scrive della vita di qualcuno esterno a noi, ma lei stessa in fondo descriveva la sua scrittura come una sorta di cannibalismo. Era una cannibale della realtà, usava la vita degli altri senza esitazione. C'è una storia su come scrisse gli ultimi capitoli del suo primo romanzo, che parla di una giovane donna che si sposa e poi capisce di aver commesso un errore, e per scriverli attinge direttamente dalle parole di suo marito. Io non l'avrei mai fatto, ma lei sì.

Penso che Victoria approverebbe che io usi il suo lavoro. E naturalmente, se sapesse che oggi viene letta in Italia, sarebbe felicissima.

Quindi sì, bisogna chiedersi: Sto sfruttando l'arte, la mente e le emozioni di qualcun altro o le sto semplicemente facendo conoscere? È una domanda difficile a cui trovare risposta, ma bisogna continuare a interrogarsi ad ogni passo.

Vorrei concludere questa intervista con uno spunto personale su una scrittrice italiana di inizio ‘900 che si chiama Sibilla Aleramo. Con le dovute distanze e differenze, alcune parti della vita e delle opere di Victoria Benedictsson me l’hanno ricordata. Anche Aleramo è vicina al lavoro di Henrik Ibsen e anche Aleramo si è confrontata con il giudizio morale della società. Scappando da una matrimonio violento, abbandonò anche il figlio. Ma non aveva in fondo troppe vie da percorrere, tra l’essere libera, anche di esprimersi come scrittrice, e soffrire accanto a un marito violento ma da “brava madre”. Anche il modo di vivere le sue relazioni sentimentali successive fu motivo di giudizio da parte di molti ambienti letterari.

Non la conosco, ma grazie di averla citata, quello che mi dici è molto interessante. Ed è una questione cruciale ancora oggi, perché se una donna lascia il proprio bambino, viene condannata, mentre se un uomo fa lo stesso, non è considerato un grosso problema. Alcune persone potrebbero arrabbiarsi, ma non è visto come un peccato. Quindi la maternità rimane uno degli ultimi tabù quando si tratta della libertà delle donne.

Detto ciò, personalmente, sono molto grata di vivere in un'epoca in cui, ad esempio, esistono i contraccettivi. Perché in passato, se le donne erano sposate, avevano bambino dopo bambino, e non c'era scelta. Come poteva qualcuna quindi essere una scrittrice o un’artista in quel periodo? I figli venivano prima di tutto.

Victoria aveva i suoi figli, ma anche quelli di suo marito. Erano incredibilmente coraggiose, ma non avevano scelta. Se volevano diventare artiste, dovevano rinunciare alla sessualità e al matrimonio, perché non c'erano contraccettivi.

In realtà, se posso aggiungere una cosa: sono stata davvero felice quando il mio editore e io abbiamo deciso di scrivere questo libro. Stavo cercando un argomento che mi permettesse di esplorare come la sessualità influenzi i fatti storici e lo sviluppo della società. È una forza enorme nel cambiamento sociale, ma gli storici non ne parlano molto. Eppure la sessualità è una parte fondamentale dell'essere umano. Dovrebbe essere presa in considerazione quando si scrive e si legge la storia.

-

Capolavoro questa intervista! Fossero tutte così sarebbe un mondo migliore.